30年経験してきた生産技術者が語る!工場を支える生産技術職とは?

- 生産技術職はどんな仕事をするの?

- 生産技術職に必要な資格はあるの?

- 生産技術職は大変なの?

「生産技術」という業務をご存じでしょうか?

工場で働く人以外には、あまり馴染みのない職種かもしれません。

筆者も工場に入社するまで、「生産技術職」という業務を知りませんでした。

筆者は高校を卒業後、大手電機メーカーの工場で10年間製造現場を経験し、その後、生産技術部門に異動して18年間業務に従事しました。

46歳で初めて転職してから4回転職していますが、全ての工場で生産技術職に携わり、これまでに30年の経験を積んでいます。

この記事では、30年間生産技術職に携わってきた筆者の経験をもとに、その仕事内容をわかりやすく解説します。

「生産技術ってどんな仕事?」「必要な資格は?」「昇進と年収は?」「大変なことはある?」といった疑問にお答えします。

ぜひ最後まで読んで、生産技術職を理解していただけると幸いです。

生産技術・生産技術職とは

「生産技術」とは、Q(Quality:品質)、C(Cost:原価)、D(Delivery:納期)の3つの要求を満たし、製品を安全に生産するための技術全般を指します。

工場の競争力と収益性を高めるための「エンジン」とも言える、非常に重要な役割を担っています。

生産技術を行う部署は、会社の規模によって体制が異なります。

本社に一元的に生産技術部門を設け、国内外の工場全体を管理するケースもあれば、工場ごとに独立した生産技術部門を置いているケースもあります。

小規模な工場では、生産技術部門が独立しておらず、製造部門などが兼務していることも少なくありません。

生産技術部門は、現場では略して「生技(せいぎ)」と呼ばれることが多いです。

生産技術職の業務は、単に新しい生産ラインの導入だけではありません。

稼働中の生産ラインの品質向上や、生産効率アップのための改善・改造も重要な業務です。

さらに、製造現場で最も頭を悩ませる設備の突発的な故障にも対応します。

生産ラインが止まってしまうと、納期遅延に直結するため、生産技術者は迅速に原因を究明し、設備を復旧させなければなりません。

多くの製造業は24時間体制で操業しているため、深夜に呼び出しを受け、対応に追われることも珍しくありません。

生産技術職の主な業務内容

生産技術の業務内容は多岐にわたりますが、主に以下の4つが挙げられます。

- 新規生産ライン導入

- 既設生産ラインの改善・改造

- 設備故障対応

- 新技術開発

それぞれ、順に解説します。

新規生産ライン導入

設計部門で開発された新製品を、効率よく量産するための生産ラインを構築する仕事です。

具体的には、構想設計から始まり、設備の詳細設計、製作、工場への設置、そして製品の品質確認を行い、量産開始の可否を判断します。

筆者が勤務した工場では、設備製作の大部分を設備メーカーに依頼することが多かったのですが、社内で設計を行い、設備組立・配線から量産開始まで行うケースもありました。

工場によっては、量産開始前に会議を開き、製造部門など関連部署から承認を得るプロセスを踏む場合もあります。

無事に量産がスタートした後も、様々な問題が発生します。

設備仕様で定められた良品率や稼働率を達成するまで、生産技術者が中心となって対応にあたります。

既設生産ライン改善・改造

すでに使用している生産ラインにおいて、良品率の向上や、チョコ停(ちょっとした停止)などの生産ロスを削減するための改善活動を行います。

生産現場で詳細な調査を行い、問題の原因を特定します。

設備に起因する場合は、具体的な対策を検討し、設備の改造設計から工事まで実施します。

設備故障対応

日々の保全活動を行っていても、設備は予期せぬタイミングで故障が発生することがあります。

製造部門だけでは対応できない故障が発生した場合、生産技術者が対応します。

自社で対応が難しい場合は、故障した設備を製作したメーカーに修理を依頼することもあります。

自社で迅速に故障を復旧できる能力は、生産ラインの停止時間を最小限に抑える上で非常に重要です。

そのため、生産技術者は常に自身のスキルアップに努める必要があります。

また、前述の通り、24時間稼働の工場では、夜間や休日に設備故障が発生し、呼び出しを受けることも珍しくありません。

筆者が勤務していた工場では、夜間呼び出し時に飲酒していて運転できない場合は、タクシーで出勤するというルールがあった時期もありました。(注:今はありません。)

それだけ迅速な対応が求められるということです。

新技術開発

同業他社と比較して、より効率的に高品質な製品を量産するための新しい技術開発も、生産技術の重要な役割です。

革新的な技術を開発できれば、製品のコスト競争力や品質面で優位性を確立することができます。

そのため、生産技術部門では常に新しい技術動向を調査し、自社への導入や応用を検討しています。

担当職種

生産技術職は、その専門性に応じて大きく以下の3つの職種に分類されます。

- 機械担当

- 電気担当

- システム担当

ただし、中小規模の工場などでは、一人で複数の分野を兼務することも少なくありません。

それぞれ、順に解説します。

機械担当

生産設備の工程設計、機械設計、設備組立・調整、設備デバッグなどを担当します。

新しい製品を製造する新規生産ラインの導入や、現在稼働している生産ラインの課題(品質・コスト・納期)を発見し、生産性向上や不良率低減のために設備の改善や改造を計画し実行します。

電気担当

生産ラインの設備を動作させるための電気回路図設計、電気配線、シーケンス回路設計、タッチパネルや画像カメラの調整、サーボモーターのパラメータ設定、そして設備デバッグなどを担当します。

設備の自動化や制御に関する専門知識が求められます。

システム担当

生産設備のIT化、CIM(Computer Integrated Manufacturing System)の導入・運用、IoT(Internet of Things)を活用したデータ収集・分析などを担当します。

生産効率の向上や品質管理の高度化に貢献します。

4. 生産技術職の必要な資格

生産技術職は、特定の資格がないと業務がでいないわけではありません。

しかし、フォークリフトやクレーンなどを運転する場合には、法律で定められた資格が必須となります。

また、客観的なスキルを証明するものとして、以下の資格を取得しておくとキャリアアップに有利に働くでしょう。

- 機械保全技能検定(機械系保全作業・電気系保全作業)

設備の故障劣化予防や、正常運転を維持する上での保全作業に関する技能を評価する唯一の「国家検定」です。

機械保全技能検定に合格すると「機械保全技能士」として、名乗ることができます。

筆者がこれまでに取得した主な資格は以下の通りです。

- 1級機械保全技能士(機械系保全作業)

- 危険物取扱者乙種第4類

- クレーン・デリック運転士免許(5t以上)

特に1級機械保全技能士は、自身のスキルアップやキャリアチェンジにおいても大きな強みとなりました。

生産技術職の昇進と年収

生産技術職の一般的なキャリアステップと年収の目安、そして筆者自身の具体的な昇進と年収の変遷、さらには転職時の経験談を交えてお伝えします。

生産技術職の昇進

生産技術職の昇進は、一般的に担当から始まり、主任、係長、課長、部長、そして取締役へと段階的に進むことが多いです。

もちろん、役職名は企業によって異なる場合があります。

昇進の評価基準も企業ごとに特色があります。

一般的には、個人の業績、業務遂行能力、勤続年数や経験年数、そして円滑なコミュニケーション能力などが総合的に判断されます。

企業によっては昇進試験や面接が実施されることもあります。

昇進へのルートは一様ではありません。

直属の上司からの推薦が不可欠な企業もあれば、特定の資格を有していれば、意欲しだいで昇進試験に挑戦できる制度を設けている企業もあります。

筆者の昇進(役職)の変遷は、以下の通りです。

| 役職 | 年齢 | 何社目・経験年数 |

|---|---|---|

| 主任 | 28歳 | 1社目・10年 |

| 係長代理 | 33歳 | 1社目・16年 |

| 係長 | 36歳 | 1社目・19年 |

| 課長 | 46歳 | 2社目・入社時 |

| 部長 | 49歳 | 2社目・3年 |

| 課長 | 50歳 | 3社目・入社時 |

| 課長 | 51歳 | 4社目・入社時 |

| 部長 | 52歳 | 4社目・2年 |

| 取締役 | 56歳 | 4社目・5年 |

| 管理職(役職名なし) | 56歳 | 5社目・入社時 |

高校を卒業して新卒で入社した企業では、10年目で主任、16年目で係長代理、19年目で係長へと順調に昇進しましたが、課長への壁を越えることはできませんでした。

今思えば、筆者の力不足もあったと感じています。

しかし、当時の職場環境や係長になってからの異動など、運の要素も少なからず影響したと考えています。

新卒で入社した企業では、課長以上の管理職になる道は開けませんでしたが、その後転職した企業では、幸運にも全て管理職で採用していただきました。

筆者は高卒ですが、これまでの転職において、役職を得る上で学歴が障壁になったと感じたことはありません。

実務経験と実績が、より重視される世界だと感じています。

生産技術職の年収

収入については、個人のスキルや経験、企業の規模や業績によって大きく異なります。

一般的に、経験年数が長くなるほど、役職が上がるほど収入も増加する傾向にあります。

国内で最大級の転職サイト「doda」の2025年1月31日の更新記事によると、生産技術職の平均年収は523.8万円(ボーナス、残業代などを含む総支給額)となっています。

国税庁の「令和5年分民間給与実態統計調査」(令和6年9月発表)によると、1年を通じて勤務した給与所得者(5,076万人)の平均年収は460万円ですので、生産技術職の給与は平均より高いと言えるでしょう。

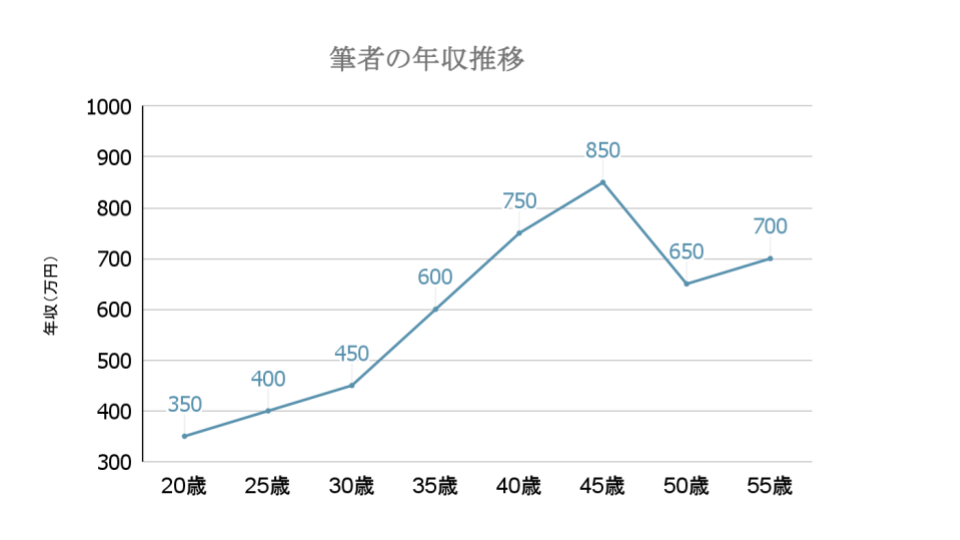

筆者のこれまでの年収は以下の通りです。

| 年齢 | 年収(総支給額) | 役職 |

|---|---|---|

| 20歳 | 350万円 | 担当 |

| 25歳 | 400万円 | 担当 |

| 30歳 | 450万円 | 主任 |

| 35歳 | 600万円 | 係長代理 |

| 40歳 | 750万円 | 係長 |

| 45歳 | 850万円 | 係長 |

| 50歳 | 650万円 | 課長 |

| 55歳 | 700万円 | 部長 |

20歳から30歳までは、平均で年間10万円の年収アップでしたが、30歳から40歳までは、平均で年間30万円と大きく上がりました。

30代の年収アップは、主任から係長代理、係長への昇進と残業時間の大幅な増加によるものです。

46歳まで順調に年収が上がりましたが、初めての転職の際に年収が250万円下がりました。

これは、転職により基本給は下がらなかったものの、管理職採用により残業代が出なくなったことと、賞与が下がったことが要因です。

労働条件通知書で、月額基準内賃金とおおよその年収が記載されており、250万円下がる条件で転職を決めた理由は以下です。

- 無職期間が長くなり収入がなく、早く仕事先を決めたかったこと

- 基本給が下がらなかったこと

- 仮に最初の会社に留まり管理職(課長)に昇進した場合、残業代がでなくなるため大幅に支給額が下がること

無職で転職活動をすると、早く仕事先を決めたいという意識が強くなるため、会社を辞めずに転職活動をすることをお勧めします。

年収については、転職を機に下がりましたが、基本給については18歳から現在に至るまでの39年間、4度の転職を経ても下がりませんでした。

これは、転職する条件として、基本給が下がらないことを必須としていたからです。

転職の面接では、最終面接で年収の希望額を質問されることが多くありました。

筆者の回答は、初めての転職の時は会社を辞めていたため、「とにかく早く次の仕事を見つけたい」という気持ちが強く、当時の年収よりも低い金額を提示してしまいました。

低い金額を提示しても、その金額では難しいと言われ、不採用になったこともあります。

一方、2回目以降の転職では在職しながら活動を進められたため、精神的な余裕もあり、現在の年収から若干上乗せした金額を希望として伝えることができました。

この回答が良かったのかは分かりませんが、基本給を下げることなく現在に至っています。

ただし、最終面接で不採用になったこともあります。

これは、希望年収の問題だけではないと思いますが、企業側はできるだけ安い賃金で雇用したいと考えています。

希望金額については、採用側との駆け引きになるため、熟慮し面接に臨んでください。

生産技術職のメリット

生産技術職を30年間経験してきて、筆者が感じたメリットを紹介します。

- 自分が携わった生産ラインで製品が完成する達成感

- 学んだ知識や経験が私生活で役立つ

- 海外で仕事をするチャンス

それぞれ、順に解説します。

自分が携わった生産ラインで製品が完成する達成感

筆者が経験した工場では、BtoB(企業向け)製品とBtoC(消費者向け)製品の両方の生産に携わりました。

自分が設計や改善に携わった生産ラインから、日々製品が世に送り出されるのを見るのは、大きな達成感があります。

家電量販店で販売されている製品の生産に携わっていた頃は、お店に並んだ製品を見るたびに、多くのお客様が手に取り、購入されることを想像しました。

その時に感じる大きな責任感は、同時に大きなやりがいへと繋がっていました。

仕事で学んだ知識や経験が私生活で役立つ

仕事で学んだ知識や経験は、私生活で役立ちます。

筆者は、以下を自分で行いました。

- 車のナビゲーション取り付け(工賃相場:20,000円~)

- 家のインターホン交換(工賃相場:8,000円~)

- 浴室のシャワー混合水栓交換(工賃相場:15,000円〜)

業者に依頼すると工賃がかかりますが、自分で交換することが可能であれば、機器代のみで抑えることができ、家計への負担も軽減できます。

今はYouTubeなど色々な情報があり、自分でできることも増えてきていると思いますが、知識や経験があるのとないとでは安全性が大きく異なります。

特に電気が関係するところは、感電や火災の危険性があるため、慎重に行う必要があります。

少しでも不安があるのであれば、費用はかかりますが業者に依頼することをお勧めします。

先日、キッチンの混合水栓から水漏れが発生してしまいました。

自分で修理することも考えたのですが、もし直らなかった場合、水漏れがずっと続いてしまうというリスクが頭をよぎりました。

また、業者に依頼した場合の工賃が9,000円だったこともあり、費用対効果を考えると、プロにお願いするのが賢明だと判断しました。

海外で仕事をするチャンス

グローバル展開している企業では、海外工場での新規生産ライン導入や、技術指導などで海外出張や駐在の可能性があります。

筆者はこれまで、4ヶ国に14回海外出張した経験があります。

詳細は以下です。

- アメリカ(3回:5.5ヶ月間)

- シンガポール(8回:10ヶ月間)

- 中国(2回:1ヶ月間)

- 台湾(1回:0.2ヶ月間)

14回の出張で、トータル約1年5ヶ月間と長期に渡り海外で業務を行いました。

海外での業務は、週休1日が大半で残業も多く、業務中心ではありましたが、色々な所に観光に行ったり、ゴルフをすることができ、良い休日を過ごすことができました。

会社のお金で、色々な国を訪れて良い経験ができ、人生観が変わりました。

生産技術職のデメリット

生産技術職を30年間経験してきて、筆者が感じたデメリットを紹介します。

- 納期に対するプレッシャーが大きい

- 残業・休日出勤が多く、大型連休が取りにくい

- 夜間・休日呼び出しがある

それぞれ、順に解説します。

納期に対するプレッシャーが大きい

生産技術の仕事には、常に納期という壁が立ちはだかります。

新しい生産ラインの立ち上げや既存設備の改造など、どのプロジェクトにも必ず期限が設定されており、その中で成果を出すプレッシャーは決して小さくありません。

「納期厳守」は絶対的な使命です。

その重圧から、時には夜を徹して作業にあたったことも一度や二度ではありません。

しかし、そんな努力もむなしく、納期に間に合わせることができなかった苦い経験もあります。

特に忘れられないのは、上司に報告せず独断で徹夜作業に踏み切ったものの、結果的に納期を守れず、関係部署の方々に頭を下げて回った時のことです。

精神的にも肉体的にも本当に辛い経験でした。

残業・休日出勤が多く、大型連休が取りにくい

新しい生産ラインの導入や予期せぬトラブル対応時には、残業や休日出勤が増える傾向があるのは事実です。

筆者の経験を振り返っても、新規ライン導入の際、稟議決裁や発注の遅れが生じても、生産開始のスケジュールは変更されないというケースが少なくありませんでした。

その結果、各設備の完成度が万全でないまま工場へ搬入され、そこから急ピッチで立ち上げ作業を進めることになります。

そうなると、連日の残業は避けられず、時には月80時間を超えることもありました。

また、大規模な設備改造や修繕など、まとまった工事時間が必要な作業は、ゴールデンウィークやお盆、年末年始といった大型連休を利用して行われることが多く、こうした時期の出勤も経験してきました。

もちろん、これは過去の話ばかりではありません。

しかし、2019年4月からの働き方改革関連法の施行により、時間外労働に対する意識や管理体制は大きく改善されてきています。

大型連休中の工事についても、以前に比べれば減少傾向にあると感じています。

夜間・休日呼び出しがある

生産ラインで使用している設備は、機械である以上、予期せぬトラブルはつきものです。

そんな時、生産技術者には昼夜を問わず、例え休日であっても、緊急呼び出しがかかることがあります。

「設備が止まった!」その一報を受けて、直ちに現場へ急行し、復旧作業にあたります。

設備が再び安定稼働するまでは、気の抜けない時間が続きます。

特に深夜の対応は、睡魔との戦いも加わり、肉体的にも精神的にも厳しいものがあります。

筆者が生産技術職になった頃は、まだ個人の携帯電話が普及しておらず、自宅の固定電話が鳴るたびに胸がドキッとしたものです。

今はスマートフォンが主な連絡手段となりましたが、着信音に緊張が走る感覚は変わりません。

特に、新しい生産ラインが稼働して間もない時期は、設備もまだ不安定なことが多く、気が休まりません。

平日の夜、ようやく一息ついた時や、家族と過ごす休日に呼び出しの電話が鳴ると、正直、精神的に堪えるものがあります。

「いつ呼び出されるかわからない」というプレッシャーは、この仕事の厳しい側面の一つと言えるでしょう。

生産技術職の転職事情(経験談)

生産技術職の転職事情について、46歳で初めて転職を経験し、その後10年間で4回の転職に成功した筆者のリアルな体験談をお伝えします。

結論から申し上げると、生産技術職としての30年の経験は、年齢を重ねてもなお転職市場で高く評価されると実感しています。

生産技術職は、製造業の根幹を支える「なくてはならない存在」です。

そのため、常に一定の求人需要があり、景気の波にも比較的強い職種と言えるでしょう。

ただし、年齢が上がるにつれて、転職活動の期間が長くなる傾向があるのも事実です。

筆者自身の転職歴は以下の通りです。

| 転職回数 | 転職年齢 | 転職活動期間 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1回目 | 46歳 | 1年 | 無職期間5ヶ月 |

| 2回目 | 50歳 | なし | リファラル採用*1 |

| 3回目 | 50歳 | なし | アルムナイ採用*2 |

| 4回目 | 56歳 | 1年6ヶ月 |

*1:リファラル採用 自社の社員に人材を紹介・推薦してもらう採用手法

*2:アルムナイ採用 一度退職した社員を再び雇用する採用手法

ご覧の通り、46歳での初めての転職では、1年の活動期間(うち無職期間5ヶ月)を要しました。

一方、その10年後、56歳での4回目の転職では、1年6ヶ月と初めての転職時の1.5倍の期間が必要となりました。

この期間の長期化は、年齢的な要因も少なからず影響していると感じています。

一方で、50歳の時の転職(2回目・3回目)は、リファラル採用やアルムナイ採用といった、いわゆる「ご縁」によるもので、転職活動らしい活動はほとんどありませんでした。

これは、長年培ってきた人脈や、過去の職場での実績が評価された結果だと考えています。

生産技術職としてのキャリアは、転職市場においても十分に戦えるポテンシャルを秘めています。

年齢を重ねることで、確かに転職活動のハードルが上がる側面はありますが、これまでの経験やスキルを棚卸しし、諦めずに活動を続けることが重要です。

生産技術職に向いている人

生産技術職は、多岐にわたるスキルと特性が求められる職種です。

特に、以下のようなタイプの人材は生産技術職として大いに活躍できるでしょう。

- 工場での業務に抵抗がない人

- ものづくりが好きな人

- 人とコミュニケーションを取るのが苦にならない人

それぞれ、詳しく解説します。

工場での業務に抵抗がない人

生産技術職の業務は、オフィスでのデスクワークだけではありません。

むしろ、工場の生産現場に深く関わる機会が多く、現場での業務に抵抗がないことが必須条件となります。

工場の環境は、生産する製品によって大きく異なります。

例えば、精密機器を扱う工場であれば空調が完備されたクリーンルームのようなきれいな環境ですが、一方で、素材を扱う工場などでは、空調がない場所や粉塵が舞うような環境での作業も珍しくありません。

夏は猛暑、冬は厳寒といった、肉体的に厳しい環境下で業務を行うことになります。

近年は空調服や防寒着の性能が向上しているとはいえ、厳しい環境下での業務が体力的に難しい場合は、お勧めすることはできません。

現場に足を運び、現物を確認し、現実を理解する「三現主義」の精神で、フットワーク軽く行動できる人が生産技術職には向いています。

ものづくりが好きな人

「どのように製品が作られているのか」というプロセスに強い興味を持ち、現状をより良くしていきたいという探究心がある人は、生産技術職に非常に向いています。

製造工程の改善は、生産技術職の主要なミッションの一つです。

例えば、「この工程のムダをなくせないか」「もっと効率的な生産方法はないか」といった問いに対し、常に思考を巡らせ、具体的な改善策を立案・実行していくことにやりがいを感じられるでしょう。

また、新しい技術や生産方式にアンテナを張り、積極的に学ぶ意欲がある人も歓迎されます。

ものづくりへの情熱が、日々の業務におけるモチベーションとなり、より良い製品をより効率的に生産するための原動力となるはずです。

人とのコミュニケーションを取るのが苦にならない人

生産技術職は、社内外の様々な部署や関係者と連携を取りながら仕事を進めるため、円滑なコミュニケーション能力が不可欠です。

具体的には、製造現場の担当者と協力して課題を特定し、改善策を実行したり、製品設計部門と連携して製造しやすい設計を提案したり、あるいは設備メーカーと交渉して最適な設備を導入したりと、多岐にわたる調整業務が発生します。

それぞれの立場や専門性を持つ人々と建設的な対話を進め、共通の目標に向かって協力できる協調性や、自分の意見を分かりやすく伝える説明能力も求められます。

もしあなたが「様々な人と協力しながら目標達成に向けて取り組める」というタイプであれば、生産技術職は経験を積み重ねる過程として魅力的な選択肢となるでしょう。

生産技術職への進み方

一般的に生産技術職への王道ルートとしては、工業系の大学を卒業後、製造業の企業に就職して生産技術部門に配属されることが挙げられます。

筆者が初めて勤務した大手電機メーカーの工場では、工業系の高校や高専を卒業後に新卒で生産技術部門に配属されるケースは見られませんでした。

大卒以上が最低限の条件となっていたのです。

筆者が転職した大手土石製品のメーカーも、同様に大卒以上が最低限の条件になっていました。

高卒や高専卒だからといって、生産技術職への道が閉ざされているわけではありません。

もし、あなたが生産技術職を目指すのであれば、製造現場で貴重な経験を積み重ね、高品質かつ効率的な生産を実現するために、自ら課題を発見し、解決策を実行できる高い技術力を身に付けることが不可欠となります。

筆者自身も、高校卒業後に製造部門に配属され、6年間の交替勤務を通して、モノづくりの現場を肌で感じ、様々な経験を積みました。

特に印象的だったのは夜勤の時間です。

日勤者がいない状況だからこそ、事務所から現場にドラフターを持ち込み、機械図面を書いて、設備の改善活動に没頭しました。

地道な改善活動を続けるうちに、設備の小さなトラブル(チョコ停)が着実に減少し、設備の稼働率が向上、そして良品率も目に見えて改善していくのを実感しました。

この成果が、更なる改善への「やりがい」となり、私の原動力となったのです。

現場での稼働率や良品率は、交替勤務者の技術力や意識によって大きく左右されることがあります。

そのため、日々の生産実績は周囲の目に留まりやすく、改善による成果はしっかりと評価されるようになりました。

実は、最初から生産技術部門への配属を強く希望していたわけではありません。

製造現場での改善活動を通して、生産ラインがスムーズに動き、不良品が減っていく達成感と、それが会社の貢献に繋がるという「やりがい」を深く感じるようになり、将来的に生産技術職として、より専門的な立場でモノづくりに貢献したいと強く思うようになったのです。

上述した筆者の経験談からわかるように、製造現場での経験は、生産技術職を目指す上で非常に重要な土台となります。

まとめ

生産技術職への道は一つではありません。大学卒業という王道ルートがある一方で、製造現場での経験を活かしてキャリアアップを目指すことも十分に可能です。

大切なのは、現場での経験を通して課題発見・解決能力を磨き、常に向上心を持って学び続けること。

そして、自身の熱意と具体的な行動を周囲に示していくことです。

この記事が、生産技術職を目指すあなたの第一歩となることを願っています。

この記事を通して、生産技術職への理解が深まり、興味を持つ方が一人でも増えれば幸いです。