【工場勤務39年】高卒から学んだリアルと、新卒・転職者へのアドバイス

- 工場勤務ってどんな仕事なんだろう?

- 給料は安いって聞くけど、本当?

- 体力的にも精神的にもきついのでは?

新卒の方や、転職先として工場勤務を考えている方の中には、そんな疑問を持つ人も多いのではないでしょうか?

筆者は39年前、何もわからないまま大手電機メーカーの工場に入社しました。

あれから約40年、現場・生産技術・管理を経験した今だからこそ伝えられる「リアルな工場の姿」があります。

今思えば、運よく大きな間違いではありませんでしたが、もし最初の選択を誤っていたら、今の自分はいなかったかもしれません。

当時は、まだインターネットもなく、求人票の紙だけが頼りでした。

「昭和の時代に少なかった、完全週休2日だから」「基本給が高いから」「大手だから安心」「家から近いから」、当時はそれだけの理由で入社する会社を決めたのです。

今のように情報があふれる時代とは真逆で、むしろ「知らないことが多い」からこそ決断できた気もします。

いまは情報が多すぎて、何を信じていいのか分かりません。

筆者は高校卒業から現在まで、39年間で4回の転職を経験しています。

それでもずっと工場勤務を続けてきました。

決して順風満帆ではありませんでしたが、だからこそ伝えられることがあります。

この記事では、工場勤務の仕事内容、年収、仕事のつらさ、そして続けるための考え方を、体験をもとにお話しします。

これから一歩を踏み出そうとしているあなたに、少しでも参考になれば嬉しいです。

工場勤務ってどんな仕事?

工場勤務といっても、その仕事内容や環境は本当にさまざまです。

製品の種類や工場の規模、働き方によって、一日の流れや求められるスキルはまったく異なります。

ここでは、筆者の経験をもとに、「工場勤務の現実」をわかりやすく解説していきます。

工場にもいろいろな種類がある

ひと口に「工場」といっても、扱う製品や規模、設備環境は本当に幅広いです。

筆者が最も長く勤めたのは、新卒で入社した大手電機メーカーの工場でした。

周囲には、自動車、食品、金属加工など、業種の違う多くの工場があり、働き方や雰囲気がまったく違いました。

従業員が1,000人を超える大規模工場もあれば、20~50人程度の中小企業の工場もあります。

実際には、日本国内の工場の多くが50人以下の中小規模です。

設備面も大きく異なります。

最新の自動化設備が整った工場もあれば、今も熟練工による手作業が中心の現場もあります。

空調が完備された快適な職場もあれば、夏は暑く、冬は寒い、厳しい環境の工場も少なくありません。

勤務形態も日勤だけではなく、24時間操業のために夜勤を含む「交替勤務」を行うケースも多いです。

筆者自身、昼夜を交替するシフト制の職場で働いていた時期もあります。

このように、同じ「工場勤務」といっても、仕事内容・職場環境・勤務時間はバラバラです。

もし、新卒で工場への就職を考えているなら、まずは大手企業の工場をおすすめします。

筆者はこれまで4回の転職を経験しましたが、最初に28年間勤めた大手企業の工場での経験が、後の転職活動で大きな強みになりました。

ただし、「大手にいれば安心」というわけではありません。

どんな会社にいても、「自分はこれができます」と胸を張って言えるスキルを磨くことが大切です。

また、可能であれば工場見学することを強くおすすめします。

筆者は高校3年の夏休みに志望していた工場を見学し、「ここで働きたい」と感じたのを今でも覚えています。

この見学が、最終的にその会社を選ぶ決め手になりました。

どんな作業をするのか?

「工場勤務」と聞くと、ベルトコンベアで同じ作業を繰り返す「ライン作業」を思い浮かべる人が多いと思います。

確かに、同じ製品を大量に作る「量産工場」では、単調な作業もあります。

しかし、すべての工場がそうではありません。

多品種少量生産の現場では、今も熟練工による手作業が中心の現場もあります。

工場の仕事には、実に多くの職種があります。

- 製造(組立、加工、仕上げなど)

- 検査、品質管理

- 設備保全、メンテナンス

- 生産技術、製造技術

- 生産管理、資材管理

- 総務、経理

つまり「工場勤務」とは、単に製品をつくるだけでなく、「生産を支えるチームの一員」として働くことなのです。

筆者の新卒時代の経験談

筆者が新卒で入社したのは、大手電機メーカーの工場でした。

最初に配属されたのは、プラスチック成形用の金型をメンテナンスする部署。

正直、希望していた「組立ライン」ではなかったため、がっかりしたのを覚えています。

当時は、工業高校出身とはいえ工作機械の操作が得意ではなく、「自分には向いていない」と感じ、入社1週間で「辞めたい」と思いました。

しかし、当時は転職が一般的ではなく、「定年まで勤め上げるのが当たり前」の時代。

辞めるという選択肢はありませんでした。

ところが、配属から2か月後、人手不足で組立ラインに異動することになりました。

この異動が、筆者の工場人生を大きく変える転機になりました。

製造部門で交替勤務を6年間経験した後、生産性向上や品質改善などの改善に特化した業務を4年間経験しました。

改善業務で設備に関する知識を深めていくうちに、「生産技術職を目指したい」と思うようになりました。

10年間の製造部門での経験を経て、目指していた「生産技術職」に就くことができたのが筆者のターニングポイントです。

それ以降30年間、新しい生産ラインの立ち上げや設備改造など、モノづくりの根幹を支える仕事を続けてきました。

工場勤務は「与えられた仕事をこなすだけ」ではなく、自分でキャリアを切り開いていくことも可能です。

仕事のやりがいと達成感

「工場の仕事は単純でつまらない」、そう思う人も少なくありません。

筆者も入社当初は、同じように感じていました。

しかし、現場で実際に働いてみると印象が変わりました。

「どうすれば生産効率を高められるか」「どうすれば品質を上げられるか」を考え、改善を行うことで結果が変わるのです。

たとえば、ラインで頻発していた小さな機械停止(チョコ停)。

原因を突き止め、設備の部品形状を少し変えただけで、停止回数が激減しました。

その結果、稼働率が上がり、生産目標を大きく超える成果を出せたのです。

「自分の改善が成果につながる」この実感こそ、工場勤務の最大のやりがいです。

単純作業に見えても、その中に必ず改善の余地があり、それを見つけ出す力が評価されます。

現場で汗を流しながら、自分の成長を実感できる。

それが工場の仕事の魅力であり、長く続けるモチベーションにもなります。

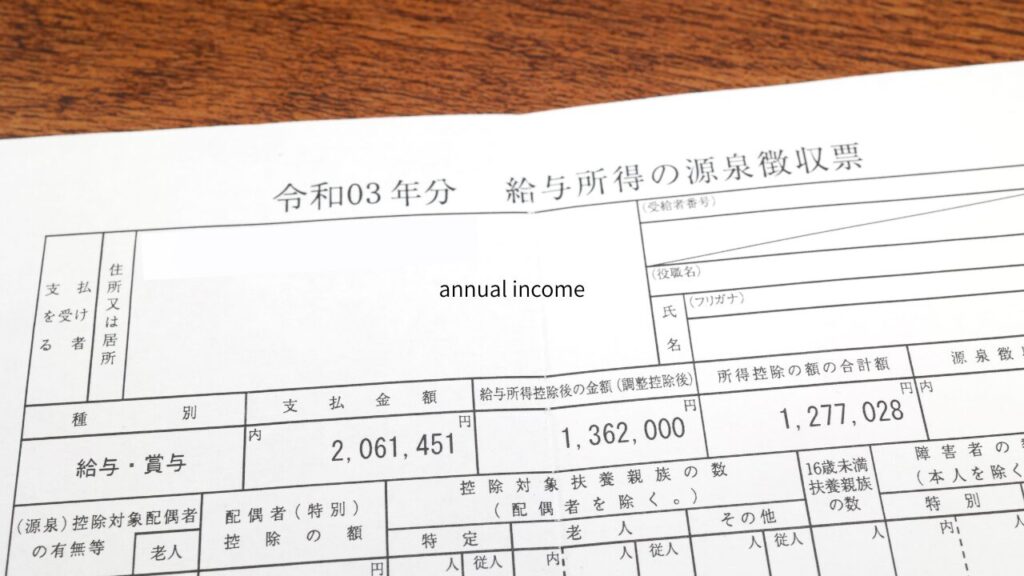

工場勤務の年収は?

工場勤務(製造業)は「年収が安い」というイメージを持つ人が多いかもしれません。

しかし、実際のところは、 勤務先・仕事内容・勤務形態・経験年数 によって大きく異なります。

ここでは、筆者の39年の経験も交えながら、製造業のリアルな年収事情をお伝えします。

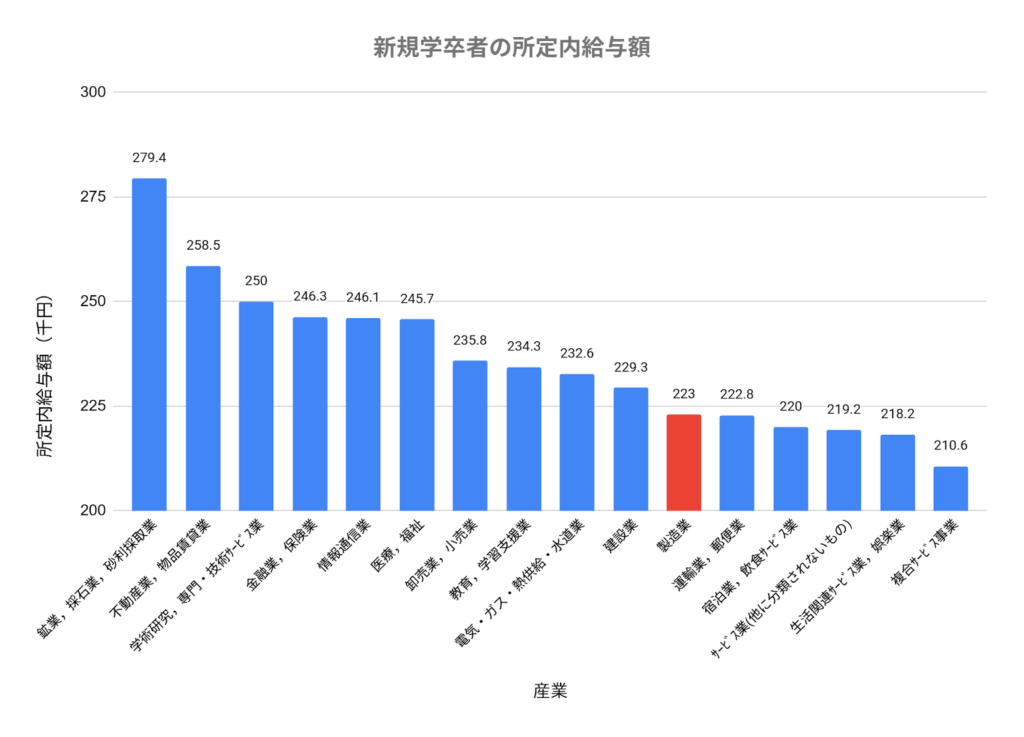

年収は高いのか?安いのか?

厚生労働省「令和6年 賃金構造基本統計調査」によると、製造業の初任給は16業種中11番目で、数字だけ見るとやや低めの水準といえます。

ただし、実際には、企業規模・雇用形態・職種 によって大きな差があります。

新卒の段階では横並びでも、経験やスキルを積むことで、年収差は年々広がっていきます。

特に、大手メーカーや専門技術を扱う企業では、初任給が高い傾向 にあります。

一方、中小企業ではスタート時の給与は平均的か、やや低めのことが多いです。

工場勤務では、経験の積み重ねや資格取得、昇格によって 昇給 していくのが一般的です。

転職の際も、実務経験や専門スキルが年収に直結します。

製造ラインのオペレーション経験、生産技術、品質管理、マネジメントスキルなど、これらを持つ人材は「即戦力」として高く評価され、採用時点で高い年収を提示されることもあります。

また、企業によっては 前職の年収を参考に給与を決定 するため、前職の年収を明確に伝えることが大切です。

年収アップのポイント

工場勤務で年収を上げるためには、以下の要素が大きく関係します。

資格取得

フォークリフト、クレーン、危険物取扱者、設備保全技能士など、業務に関連する資格を取ることで手当や昇進のチャンスが広がります。

役職への昇格

リーダー、班長、主任、係長といった役職に就くと、役職手当が加わり年収アップにつながります。

勤務形態と手当

交替勤務手当や残業手当は、基本給に加えて年収を押し上げる大きな要素です。

交替勤務でシフトに入り、残業が多い職場の場合、月5〜10万円の差が出ることもあります。

転職によるステップアップ

昇給が頭打ちになった場合は、給与水準の高い業界・企業への転職も選択肢です。

特に、自動車・半導体・医薬品・精密機器などは比較的給与が高い傾向にあります。

工場勤務の年収は、初任給だけで判断するのは早計です。

経験・資格・マネジメント能力を積み重ねることで、確実に年収を上げていくことができます。

残業・夜勤・休日出勤で変わる収入

工場勤務の年収は、基本給だけでは語れません。

「残業手当」「夜勤手当」「休日出勤手当」は、月収を大きく左右する要素です。

残業手当

通常、残業1時間に25%以上の割増賃金が適用されます。

繁忙期は残業が増えるため、月収が一気に跳ね上がることも珍しくありません。

夜勤手当

深夜労働(午後10時〜午前5時)は、25%以上の割増が適用されます。

夜勤専属の場合、この手当が基本給に上乗せされるため、日勤のみより高収入になります。

ただし、夜勤は体力的に厳しく、生活リズムが崩れやすいため注意が必要です。

筆者は20代前半に夜勤を経験しましたが、「若いうちは体力で乗り切れても、長期的には難しい」と感じました。

休日出勤手当

会社が定める休日に出勤した場合、1.35倍以上の割増賃金が支払われます。

月に1回の休日出勤でも確実に上乗せされるため、年収を押し上げる効果があります。

交替勤務手当(例)

交替勤務を行う場合、企業によっては手当が支給されます。

これは法定義務ではなく会社独自の制度ですが、金額次第では年間数十万円の差になることもあります。

例:筆者が勤務していた大手電機メーカーの3交替手当(当時)

| シフト | 勤務時間 | 交替勤務手当 |

| 1直 | 6:00 ~ 15:00 | 1,000円/日 |

| 2直 | 13:00 ~ 23:00 | 1,000円/日 |

| 3直 | 22:00 ~ 7:00 | 2,300円/日 |

1週間ごとにシフトが切り替わる場合、3直のシフトが月に1週間なら26,500円、2週間なら33,000円の手当が支給されていました。(注:1ヶ月が4週間の場合)

年間で見ると、かなり大きな収入差になります。

工場勤務は、自分の働き方次第で収入を伸ばせる仕事です。

「もっと稼ぎたい」と思うなら、残業や夜勤の多い職場を選ぶのも一つの方法。

ただし、健康を犠牲にしては本末転倒です。

無理のない範囲で賢く働くことが大切です。

ボーナスと昇給は?(筆者の実体験)

工場勤務の年収を考える上で欠かせないのが「ボーナス」と「昇給」です。

基本給や手当に加えて、これらがあることで年間収入は大きく変わります。

ボーナス(賞与)

筆者が初めてボーナスを受け取ったのは入社1年目の6月。

支給期間が前年度分だったため「寸志(少額支給)」でしたが、1年後には年2回のボーナスが大きな収入の柱になりました。

業績の良い年には、決算賞与が臨時支給されることもありました。

一方で、プロジェクトの進捗が遅れた年には、評価が下がりボーナスも減額。

悔しい経験でしたが、後のマネジメント意識の向上につながりました。

昇給

筆者の勤めていた工場では、毎年4月に昇給があり、6月の給与から反映されました。

4月と5月分の昇給差額分は、6月分の給与に上乗せして支給されました。

昇給額は能力評価や役職、会社業績によって決定されます。

特に昇格による昇給が大きく、主任・係長と役職が上がるごとに着実に基本給も増加しました。

ただし、業績不振の年は昇給はほぼゼロに近いというケースもあり、景気の影響を受ける点もあります。

ボーナス・昇給で収入を上げるコツ

ボーナスアップや昇給を目指すなら、業務計画の目標を達成するなど「評価される実績」を積み上げることが重要です。

この評価は、上司が行いますので、信頼関係を築いて、自分の成果を正しく判断してもらうことが重要です。

工場勤務でも、努力と実績次第でしっかりと収入アップを狙えます。

「評価される働き方」を意識すれば、安定した年収とやりがいのあるキャリアを両立できます。

工場勤務はつらい?実際に働いて感じたこと

工場勤務に興味がある方の中には、「実際、工場ってつらいの?」と思う方も多いのではないでしょうか。

ここでは、筆者が39年間の工場勤務で実際に感じた「つらかったこと」と「それでも続けられた理由」を、正直にお伝えします。

体力的につらかったこと

まず多くの人が最初に感じるのが「体力的なきつさ」です。

これは、配属先の作業内容・勤務体制によって大きく変わります。

筆者の場合、最もきつかったのは2交替勤務の夜勤でした。

勤務スケジュール(当時)

| シフト | 勤務時間 |

| 1直 | 8:00 ~ 20:20 |

| 2直 | 20:00 ~ 8:20 |

*仕事は、4日間勤務して2日間休みの繰り返し

12時間を超える勤務が4日間続くと、体力的な負担は相当なものでした。

特に4日目の夜勤は、30年以上経った今でも「体が鉛のように重かった」感覚を覚えています。

1日の拘束時間は通勤を含めると約14時間。

家に帰ってもゆっくりする時間はほとんどありません。

昼夜逆転で生活リズムが崩れ、睡眠も浅く、20代前半でも疲れが取れませんでした。

さらに、夜勤明けの休みは実質1日だけです。

夜勤明けで午前10時ごろに帰宅し、食事・入浴を済ませてから寝ると、起きるのは夜7時前後。

結局その日は「寝て終わり」になってしまうのです。

3交替勤務も経験していますが、12時間の2交替勤務は体力的に最もつらかった勤務でした。

人間関係で悩んだこと

「工場勤務=一人で黙々と作業する」というイメージを持つ方も多いかもしれません。

しかし実際は、チームで協力しながらラインを動かすことがほとんどです。

そのため、人間関係は仕事のモチベーションに直結します。

筆者は39年間の中で、人間関係に悩んだ時期が何度もありました。

ときには、人間関係が原因で転職を決断したこともあります。

特に難しかったのは、コミュニケーションの取り方です。

工場には年齢も価値観も異なる人が集まります。

意見の食い違いや、ちょっとした言葉の誤解が衝突につながることもありました。

今では考えられませんが、昭和の時代に、夜勤中にオペレーター同士の口論が本格的なケンカになり、作業着が血で染まるような場面も実際にありました。

また、理不尽な叱責を受けたり、感情的に振り回されたりして、精神的に疲弊したことも少なくありません。

工場は「限られた空間で長時間一緒に働く」環境です。

逃げ場がなくストレスが溜まりやすいのも事実です。

ただ、これは工場に限らず、どんな職場でも起こり得ること。

人間関係は相手があってのものなので、自分の努力だけで解決できない場合もあります。

そんな時は、無理に仲良くしようとせず、適度な距離を保つことが大切です。

全員と良好な関係を築ける人はいません。

だからこそ、「割り切る勇気」が、長く働き続けるための知恵だと今では感じています。

それでも続けられた理由

体力的なつらさや人間関係の悩みがあっても、筆者が工場勤務を続けられたのには、いくつかの理由があります。

安定した収入があったから

まず大きかったのは、安定した収入です。

筆者が勤めていた工場は、同年代の中でも給与水準が比較的高く、特に30年前は残業規制が緩かったため、働いた分だけしっかりと収入に反映されていました。

給料日に明細を見ながら「つらかったけど、頑張ってよかった」と思えたとき、疲れが少し報われた気がしたものです。

やりたい仕事に出会えたから

もうひとつの理由は、やりたい仕事(生産技術職)に出会うことができたことです。

入社当初は希望とは異なる部署に配属され、「辞めたい」と感じた時期もありました。

しかし10年後、ようやく異動のチャンスをつかみ、自分が心からやりたい仕事に就くことができました。

その後、転職を4回経験しても、生産技術職として30年以上続けてこられたのは、「自分のやりたい仕事を見つけられたから」です。

海外経験で世界が広がったから

3つ目は、会社の経費で海外に行けたことです。

すべて出張でしたが、アメリカ・中国・台湾・シンガポールの4か国を訪れる機会がありました。

異文化に触れ、現地スタッフと交流した経験は、今でも忘れられません。

特に印象に残っているのは、24歳のときの初めてのアメリカ出張です。

平社員ながらビジネスクラスに搭乗し、約15時間のフライトを快適に過ごしました。

当時は英語に自信がなく、英検3級すら持っていませんでしたが、現地で積極的に話しかけるうちに少しずつ通じるようになり、「伝わる喜び」を実感しました。

また、この出張では、現地社員の自宅の庭でショットガンを撃たせてもらうという貴重な体験もありました。

「撃つとき以外は銃口を必ず下に向けるように」と言われ、そのとき初めて銃の怖さを感じました。

さらにアメリカでは、「仕事より家族を優先する」という価値観を学びました。

日本では当時、長時間労働が当たり前の時代でしたが、海外で見た働き方や生き方の違いが、自分の考え方を大きく変えるきっかけになりました。

さまざまな国に行って価値観の違いを知ることで、自分の世界が広がったことは、今までの人生に大きく役立っています。

39年間工場で働いてきたからこそ伝えたいこと

筆者は18歳で工場勤務を始めてから、気づけば39年。

この製造業の世界で、ずっと現場と共に生きてきました。

4回の転職を経験し、さまざまな工場や製品づくりに携わる中で、良いことも、つらいことも、数えきれないほど経験しました。

ここでは、そんな長い工場人生を通して、「これから工場で働こう」と考えている方に、ぜひ伝えたいことをお話しします。

最初の会社選びの重要性

最初に入る会社は、その後のキャリアを大きく左右します。

「石の上にも3年」と言いますが、3年我慢するよりも、最初の1歩をどこで踏み出すかの方が、はるかに重要です。

筆者自身、最初の会社を選んだときは、「完全週休2日」「給与が高い」「大企業の工場」「自宅から近いから」、そんな条件だけでを見て、深く考えずに会社を決めていました。

結果的に、生産技術職という自分のやりたい仕事に出会えたことで長く続けることができましたが、今振り返るともう少し慎重に選ぶべきだったと思います。

就職先を選ぶときに意識したいポイント

- 企業の安定性・将来性

業績が安定しているか、成長が見込める製品を扱っているかを調べましょう。 - 給与以外の待遇

基本給だけでなく、各種手当・ボーナス・昇給制度・退職金制度もチェック。

住宅手当や家族手当、社員食堂などの福利厚生は、日々の生活に直結します。 - 働き方・勤務形態

日勤だけか、交替勤務があるのか、残業はどの程度か。

無理なく続けられる環境かどうかを見極めることが大切です。 - 職場の雰囲気

可能であれば、工場見学をしてみましょう。

現場の雰囲気や従業員の表情を見るだけでも、職場の実態が伝わってきます。

最初の会社選びは「今の条件」だけで決めず、 5年後・10年後の自分を想像して選ぶことも大切です。

長く働ける環境を選ぶことが、結果的に自分の成長にもつながります。

転職を4回して学んだこと

筆者は39年間の工場勤務の中で、4回の転職を経験しました。

そこから学んだのは、「転職は逃げではなく、次へのステップ」だということです。

初めての転職は46歳のとき。

きっかけは、工場閉鎖に伴う勤務地の変更で、希望退職の募集があったことです。

「転勤して会社に残るか」「辞めて新しい道に進むか」で悩み抜いた末、希望退職を決意しました。

ところが、一度は口頭で認められた希望退職が、最終的に会社側から受諾されませんでした。

上司から「辞めるなら自己都合で」と言われたときの悔しさと怒りは、今でも忘れられません。

結局、その後2年間働き、工場が閉鎖する半年前に自己都合で退職。

次の仕事は決まっていませんでしたが、「何とかなるだろう」という思いで一歩を踏み出しました。

一度辞めてみると、不思議なもので「辞めることへのハードル」が一気に下がりました。

それは、自分のスキルが他社でも通用するという自信を得られたからです。

転職を重ねるうちに、それは「逃げ」ではなく、自分に合った働き方や環境を探すための前向きな選択だと実感しました。

また、転職を通じて痛感したのが「人脈の大切さ」です。

筆者の3回目の転職は、なんと半年前まで勤めていた会社への「出戻り」。

人事室長に直接連絡し、再入社のチャンスをいただき、面接の結果、辞める前と同じ条件で復帰することができました。

前職で築いた人間関係が、困ったときに助けてくれることもあります。

人とのつながりは、キャリアの大切な資産です。

転職は確かにエネルギーが必要ですが、その経験は確実に成長につながる財産になります。

もし今の職場で悩んでいるなら、「辞める=悪いこと」ではなく、「より良い環境を探すチャンス」と捉えてみてください。

これから工場で働こうと考えているあなたへ

39年間、工場で働いてきた筆者が伝えたいのは、「工場勤務は決して楽な仕事ではないけれど、会社をしっかり選べば、 安定した収入と確かなやりがいが得られる」ということです。

確かに、体力的に厳しいことや、人間関係で悩むこともあるでしょう。

しかし、それを乗り越え、自分が関わった製品が世の中に出回る喜びは、何にも代えがたい達成感があります。

経験を積むことで、役職に就いたり、チームをまとめる立場になるチャンスもあります。

また、工場によって仕事内容や環境は大きく異なります。

まずは「どんな工場で、どんな働き方をしたいのか」を具体的にイメージしてみてください。

そして、疑問に思ったことは納得できるまで調べ、焦らずに判断することが大切です。

工場勤務は、地道な努力が実を結び、確かな成長とやりがいを感じられる仕事です。

あなたの新しい一歩を、心から応援しています。

まとめ 後悔しないために知っておいて欲しいこと

39年間の工場勤務を通じて、筆者が感じてきたリアルな経験や学びをお伝えしてきました。

工場の仕事は決して楽ではありませんが、自分に合った環境を選ぶことで、安定とやりがいの両方を手に入れることができます。

ここでは、後悔しないために特に大切なポイントを改めて整理します。

自分に合う職場を見つけるために

一口に「工場勤務」といっても、その種類は本当にさまざまです。

電気製品、自動車、食品、精密機械など、分野によって仕事内容も職場の雰囲気もまったく違います。

まずは「自分はどんな働き方をしたいのか」を明確にしましょう。

日勤のみが良いのか、夜勤も大丈夫なのか。残業時間の許容範囲はどれくらいか。

さらに、細かい作業が得意か、体を動かすのが好きか、単調な作業が苦にならないか。

または、生産技術や品質管理のような間接部門が良いのか。

こうした自己分析を丁寧に行うことで、自分に合った職場や職種の方向性が見えてきます。

加えて、「将来的にどんなスキルを身につけたいか」「どんなポジションを目指したいか」といった長期的な視点も大切です。

事前に自分の軸を定めておけば、求人をなんとなく眺めるよりも、より的確に自分に合った職場を見つけやすくなります。

情報を集めるだけではなく、実際に見に行こう

今の時代、インターネットで多くの情報を簡単に手に入れられます。

求人サイトや企業のホームページ、口コミサイトを見れば、仕事内容や待遇、職場の雰囲気などがある程度わかります。

しかし、文字や写真だけでは伝わらないことも多いのが現実です。

多くの工場では、会社説明会や工場見学を実施しています。

実際に現場の雰囲気や、働く人たちの表情を自分の目で確かめることが、ミスマッチを防ぐ一番確実な方法です。

筆者自身も高校3年生の夏休みに工場見学を行い、入社を決意するきっかけになりました。

転職の際も、工場見学が判断材料として非常に役立ちました。

工場見学のタイミング(筆者の転職時の実例)

| 転職回数 | 工場見学タイミング |

| 1回目 | 1次面接の前 |

| 2回目 | 1次面接と同日 |

| 3回目 | 出戻りのため見学なし |

| 4回目 | 最終面接の後 |

もし、工場見学ができない場合でも、実際に工場の外観を見に行くことをおすすめします。

敷地の整理整頓や清潔さなどからも、職場の雰囲気は意外と伝わるものです。

そして、見た瞬間に「何か違うな」と感じたなら、その直感を大切にしてください。

最後に 工場で働こうとするあなたへ

世間では「工場勤務」にあまり良いイメージを持たれないこともあります。

それでも筆者は、39年間この仕事に携わり、今も誇りを持っています。

体力的に厳しい時期もありましたし、人間関係に悩み、転職を決断したこともありました。

それでも、「自分の手で作った製品が社会のどこかで役立っている」その実感こそが、何よりのやりがいでした。

工場の仕事は、安定した収入を得ながら、確かな技術と経験を積み重ねていける道です。

ただし、決して楽な仕事ではありません。

作業環境や体力面、チームワークなど、向き不向きがはっきり分かれる世界でもあります。

だからこそ、「自分はこの道で本当にやっていけるか」をしっかり考えることが大切です。

また、たとえ大手企業の工場であっても、安心とは限りません。

事業の再編や生産拠点の統合などで、突然工場が閉鎖され、転職を余儀なくされることもあります。

それでも、「挑戦してみたい」と思えるなら、ぜひ一歩を踏み出してみてください。

最初は不安でも、続けていくうちに、きっと自分の成長を感じられる瞬間が訪れます。

努力を重ねれば、あなたにしか出せない技術と誇りが、確実に育っていくはずです。

その一歩が、あなたの人生を大きく変えるきっかけになることを願っています。

心から、応援しています。